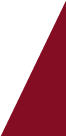

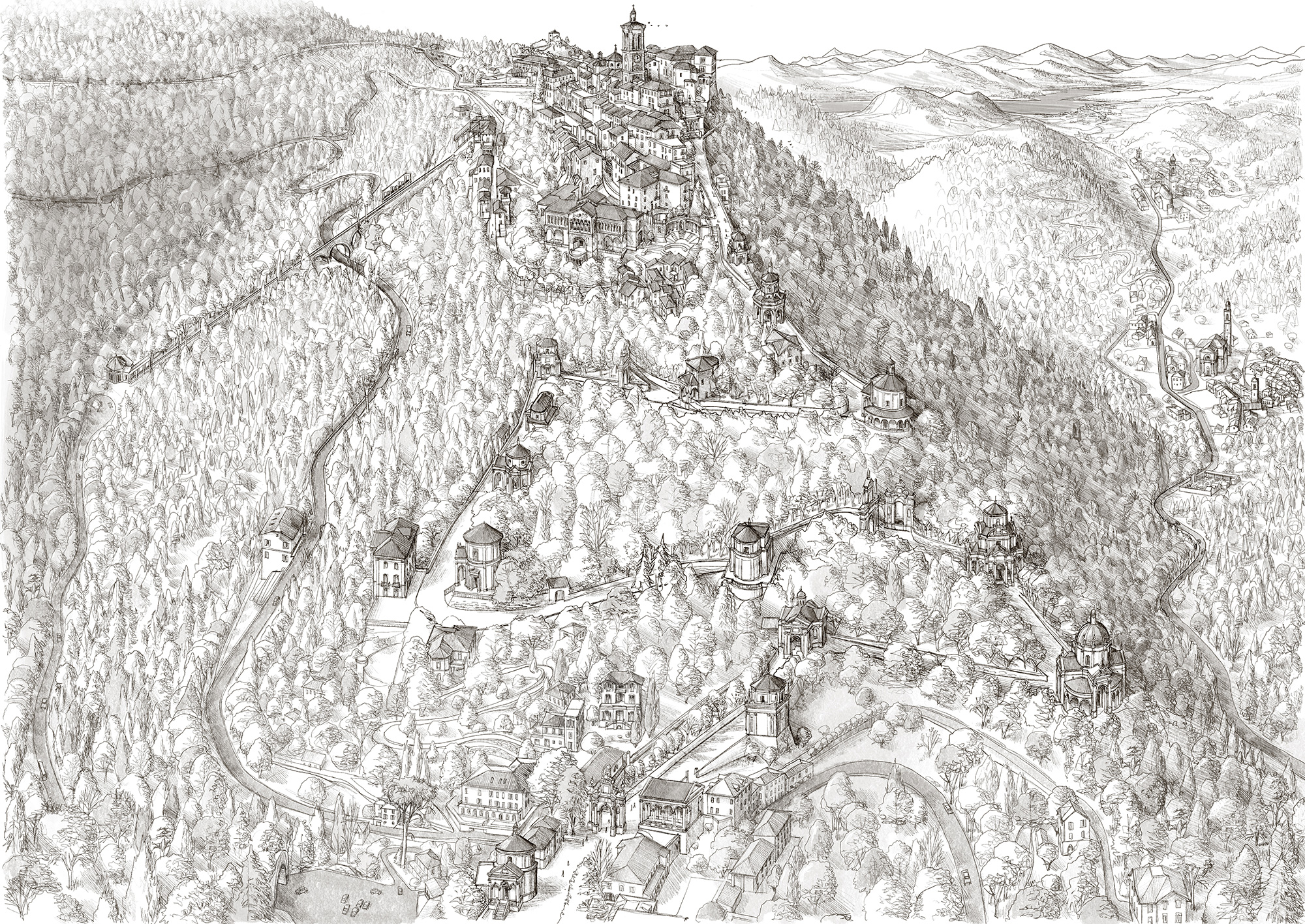

Il Viale delle Cappelle è la storica via di accesso al borgo e al Santuario di Santa Maria del Monte. Realizzato nel corso del XVII secolo come percorso devozionale dedicato ai Misteri del Rosario, è un viale su fondo acciottolato che si snoda per due chilometri lungo le pendici del Monte di Velate.

L’armoniosa integrazione tra architettura, arte e ambiente naturale che si può ammirare lungo il percorso, ha fatto sì che anche il Sacro Monte di Varese fosse dichiarato “patrimonio mondiale dell’umanità” (sito UNESCO) nel 2003, insieme ad altri otto Sacri Monti di Piemonte e Lombardia.

Lungo il percorso si può sostare presso 14 monumentali cappelle, che all’interno rappresentano i misteri del Rosario: scene della vita di Maria e di Gesù tradotte in sculture e pitture da alcuni tra i più famosi artisti lombardi del Seicento. Alla settima cappella si ammirano gli affreschi di Pier Francesco Mazzucchelli, il “Morazzone”; alla quinta cappella scene dipinte dal Nuvolone e alla decima cappella vi sono i gruppi scultorei dell’artista Dionigi Bussola.

Uno straordinario esempio di arte e architettura, concepito per rendere accessibili e comprensibili i misteri della fede in un’epoca di particolare rinnovamento della chiesa, quella della Controriforma Cattolica. Il Viale venne concepito anche come comoda via di accesso al borgo e al Santuario: è dotato di tre fontane e alcune cappelle presentano portici al di sotto dei quali ancora oggi si può sostare e ammirare il panorama che spazia dai laghi varesini ai grattacieli di Milano.

Straordinario promotore di questo progetto a partire dal 1604 fu un frate, Giovan Battista Aguggiari, che raccolse l’idea di suor Tecla Maria Cid, una delle romite del Monastero, che ancora oggi dal 1474 è attivo accanto al Santuario. Aguggiari si spese in una straordinaria opera di raccolta fondi non solo presso le comunità e le parrocchie della zona, ma coinvolgendo alcune importanti famiglie milanesi, come quella dei Litta (il cui stemma campeggia all’esterno della VII cappella). La realizzazione progettuale fu invece affidata al più importante architetto varesino del tempo: Giuseppe Bernascone detto “il Mancino”.

CURIOSITÀIl Sacro Monte di Varese è una delle tappe della Via Francisca del Lucomagno, storico cammino che collegava il Lago di Costanza a Pavia (per poi immettersi qui nella Via Francigena). Tanti i camminatori che percorrono il Viale delle Cappelle come seconda tappa di questo antico percorso, che in anni recenti è stato riattualizzato e valorizzato con il tracciamento delle tappe, l’apertura delle accoglienze e la creazione dei percorsi. Al Sacro Monte di Varese è possibile richiedere il timbro del pellegrino utile per ottenere il testimonium di avvenuto cammino a Pavia.

Il Santuario di Santa Maria del Monte è la meta finale del seicentesco Viale delle Cappelle e il centro della storia del Sacro Monte di Varese, intorno al quale si è sviluppato nel corso dei secoli il borgo. Splendido esempio di arte barocca, l’odierno Santuario è di ben più antica origine ed è il risultato di una serie di interventi.

La parte più antica è nascosta al di sotto dell’altare: è la Cripta costruita nel IX-X secolo e riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro avvenuti tra 2013 e 2015.

Ad un livello superiore rispetto alla prima chiesa (Cripta), venne poi edificato l’attuale Santuario nel XII secolo: a navata unica e preceduto da un nartece. L’attuale pianta è, invece, l’esito dei lavori di ampliamento del XV secolo, sostenuti dal duca di Milano Gian Galeazzo Maria Visconti e condotti dagli architetti Bartolomeo Gadio e Benedetto Ferrini.

Della decorazione quattrocentesca rimangono poche tracce, come l’affresco rappresentante Cristo con la croce tra due schiere di monache che si trova al di sopra dell’arco della navata centrale e alcuni lacerti di pavimentazione visibili nel piccolo battistero collocato nella navata di sinistra.

L’attuale decorazione dell’interno del Santuario è il frutto del grande intervento seicentesco, avviato in occasione della realizzazione del Viale delle Cappelle. Gli affreschi della volta centrale, con la gloria di Maria e di Gesù tra angeli musicanti, sono opera di Giovanni Mauro della Rovere, detto “Il Fiammenghino”, che firmò anche le lunette laterali con episodi della vita di Maria.

Non mancano, infine, decorazioni novecentesche, in questo caso opera di Lodovico Pogliaghi, artista milanese autore della porta centrale del Duomo di Milano: sue sono le decorazioni della parete del battistero, in stile Della Robbia, e le opere in bronzo che decorano l’altare.

Oggetto di devozione da molti secoli è la statua lignea della Madonna nera, collocata al centro dell’altare. Risalente al XIV secolo, è decorata con abiti ricamati, che testimoniano un’usanza molto in voga in epoca barocca.

CURIOSITÀAl di sopra dell’arco della navata centrale si aprono delle finestrelle con grate. Queste aperture garantiscono un collegamento tra il Santuario e l’attiguo Monastero delle Romite Ambrosiane. Da queste finestre le monache seguono alcune celebrazioni all’interno del Santuario.

Al di sotto dell’altare del Santuario e riaperta al pubblico dopo i restauri condotti negli anni 2013-2015, si trova la Cripta, ovvero la più antica chiesa di Santa Maria del Monte e vero cuore della storia del luogo. Costruita nel IX-X secolo questa piccola chiesa è divenuta un ambiente di culto sotterrano (cripta) nel XII secolo, quando si avviò la costruzione del nuovo santuario ad un livello superiore. Si tratta di una edificio rupestre, cioè scavato nella roccia della montagna, ancora visibile in una parte della chiesa. Le sue pareti sono completamente affrescate con opere del XIV-XV secolo, che attestano come questo antico luogo di culto non venne abbandonato con la costruzione del nuovo santuario.

Negli affreschi si ritrovano molti santi rappresentati, tra i quali Sant’Ambrogio – a cui la tradizione lega le origini del culto a Santa Maria del Monte – Santa Caterina d’Alessandria con la ruota dentata, strumento della tortura, San Giovanni Battista e San Bartolomeo con il coltello in mano che affiancano la rappresentazione della Trinità, la Veronica con il velo con il volto di Cristo, Santo Stefano con le pietre in testa e Santa Apollonia con la pinza e il dente, in ricordo della sua tortura e San Michele Arcangelo con la bilancia per la pesatura delle anime dei morti. Vi è poi una scena di Natività, con in primo piano il bagno del piccolo Gesù tra le levatrici, una Crocifissione e un Cristo risorto.

Un pavimento a vetro rende poi visibili le scoperte effettuate in Cripta negli ultimi lavori di restauro, quando vennero riportati in luce i frammenti di un piano pavimentale probabilmente di V-VI secolo: ciò dimostra che questa prima chiesa venne costruita sui resti di un edificio ancora più antico.

Per raggiungere la Cripta si percorrono due corridoi con interessanti testimonianze artistiche ed archeologiche. Nel primo sono ammirabili tre affreschi devozionali quattrocenteschi rinvenuti al di sotto di un contrafforte e di un armadio. Nel secondo corridoi, invece, sono visibili i resti di un oratorio funerario di VIII-IX secolo (epoca carolingia), con sepolture che hanno restitutio importanti resti osteologici.

CURIOSITÀSulle pareti della Cripta sono ancora visibili e leggibili i nomi e le date incise negli affreschi di alcuni visitatori. Sono le firme dei pellegrini che entravano in questa chiesa nel XV e soprattutto XVI secolo. Alcune sono poco più di una croce, delle iniziali o una data, altre, più elaborate, rivelano indizi sulla provenienza di chi li ha realizzati. In alcuni casi, si potrebbe persino celare un crittogramma, inciso secondo un codice ancora da decifrare.

Il Museo Baroffio si trova a pochi passi dal Santuario di Santa Maria del Monte e si affaccia su una terrazza dalla quale si ammira un panorama che spazia dal Campo Dei Fiori a quattro laghi (Lago di Varese, Lago di Comabbio, Lago di Monate e Lago Maggiore).

Il cuore del museo è una collezione d’arte sacra sorprendentemente ampia per cronologia e provenienza. I nuclei principali coprono un arco temporale che va dal Romanico al Novecento, con una sezione dedicata al culto mariano nell’arte moderna.

La genesi del museo si deve alla donazione testamentaria del barone Giuseppe Baroffio Dall’Aglio, nobile bresciano legato affettivamente al Sacro Monte, che lasciò anche una raffinata collezione di dipinti fiamminghi e olandesi. L’architettura venne affidata a Lodovico Pogliaghi, artista già impegnato nella decorazione del Santuario, che contribuì in modo determinante non solo con il progetto degli spazi ma anche con parte della propria collezione personale e con un attento lavoro di riordino dei beni artistici del Santuario.

L’inaugurazione ufficiale avvenne nel 1936. Nei decenni successivi il museo ha conosciuto diverse fasi di rinnovamento, tra cui un intervento significativo negli anni Novanta, condotto sotto la supervisione di Monsignor Macchi, al quale si deve anche la collezione dei arte sacra e religiosa contemporanea: una sessantina di opere di artisti contemporanei come Bodini, Longaretti, Manfrini, Guttuso, Matisse e Rouault.

Simbolo del museo è la Madonna con Bambino, collocata all’ingresso: un’opera romanica che porta la firma di Domenico e Lanfranco da Ligurno ed è data al 1196. Esempio della decorazione lapidea che adornava il primo santuario. Il percorso museale, poi, si sviluppa su più livelli. Dopo la sala d’ingresso e la sezione pittorica, ordinata cronologicamente, si scende tramite una scala a chiocciola in marmo alle sale dedicate alla storia del Santuario: qui si trovano arredi sacri, marmi e pietre scolpite provenienti dalle varie fasi storiche della chiesa, tra cui un imponente pulpito seicentesco. Salendo, invece, si accede a una sezione che custodisce codici miniati, paramenti liturgici e altri oggetti preziosi.

CURIOSITÀUn dettaglio curioso e quasi leggendario è la presenza di un vero coccodrillo imbalsamato, lungo oltre tre metri, noto come il “drago di Breno”. Secondo la tradizione orale, l’animale fu ucciso da un giovane di Breno nel Malcantone e offerto al Santuario come ex voto.

La Casa Museo Pogliaghi, collocata lungo il tratto finale del Viale delle Cappelle, rappresenta una realtà singolare nel contesto museale della provincia. Più che un semplice museo, fu residenza e atelier dell’artista Lodovico Pogliaghi (Milano, 1857– Santa Maria del Monte, Varese 1950), figura colta e poliedrica.

Formatosi all’Accademia di Brera, dove fu prima allievo e poi docente, Pogliaghi sviluppò una produzione ispirata ai modelli classici e rinascimentali. La sua carriera toccò tutti i linguaggi dell’arte: pittura, scultura, decorazione, scenografia, illustrazione e restauro. Artista eclettico a pieno titolo, fu una figura rilevante nel panorama culturale e artistico del suo tempo.

A partire dal 1885-1886 iniziò a Santa Maria del Monte la costruzione della sua casa- museo, alla quale lavorò instancabilmente fino alla sua morte. Il rapporto con il Sacro Monte fu lungo e dedicato e negli anni il Pogliaghi contribuì a diverse opere di decorazione del Santuario, il restauro di alcune cappelle ed il progetto del Museo Baroffio.

La casa museo fu concepita dall’artista come luogo per vivere, per lavorare e per ospitare la sua collezione d’arte, che comprende più di 1300 opere e un'ampia panoramica degli interessi artistici e culturali di Pogliaghi: reperti egizi, sculture greco-romane, frammenti medievali, arte orientale e rinascimentale, calchi, medaglie, monete, copie e pastiche. Pogliaghi non conservava le opere antiche come reliquie: le restaurava, le reinventava, le inglobava nel tessuto architettonico della casa, instaurando un dialogo dialettico tra antico e moderno. Anche l’allestimento riflette questa visione: un “estroso disordine” — secondo le sue parole — che mira alla suggestione scenografica più che alla catalogazione.

Fulcro dell’intero percorso è l’Atelier, il grande e luminoso laboratorio e studio di Pogliaghi. Proprio qui, è esposto il modello in gesso dell’opera che gli diede fama internazionale: la porta centrale del Duomo di Milano, dedicata alle gioie e ai dolori della Madonna. Un'opera monumentale — alta oltre 10 metri e larga 6 — che completò nel 1906 / 1908 dopo quattordici anni di studio e lavoro. Disposto scenograficamente alla sommità di una scalinata in marmo di Candoglia, la stessa pietra del Duomo, il grande modello in gesso in scala reale della porta domina lo spazio, perfettamente integrato nell’architettura.

La Casa Museo Pogliaghi insieme alla collezione venne donata da Pogliaghi alla Santa Sede, per poi essere affidata alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, che ne è ancora oggi la proprietaria.

CURIOSITÀL’Egitto a Varese: tra le opere più inaspettate della collezione Pogliaghi spiccano alcuni reperti dell’antico Egitto. Nella Galleria Dorata sono conservati due sarcofagi, perfettamente integrati nel gioco di colori caldi creato dagli stucchi e dall’alabastro della sala. Quello femminile conserva ancora tutta la decorazione pittorica: realizzato in legno di sicomoro, apparteneva a Tameramun, “Cantatrice nel Tempio di Amun” a Karnak. A completare il nucleo egizio, una selezione di ushabti — statuette funerarie mummiformi che avrebbero servito i defunti nell’aldilà — e una situla nella prima sala.

La storica funicolare del Sacro Monte di Varese, progettata dall’ingegnere Vittorio Brezzi, fu inaugurata nel 1909 come parte di un avanzato sistema di trasporto che collegava Varese alle sue mete turistiche principali. Il sistema di trazione elettrica, all’avanguardia per i tempi, superava un dislivello di 168 metri per il Sacro Monte e di quasi 600 metri per il Campo dei Fiori. Ai tempi, infatti, erano attive due linee dalla stazione a valle del Vellone: l’una permetteva di raggiungere il Grand Hotel Campo dei Fiori, sulla sommità dell’omonimo monte, e l’altra collegava la valle con il borgo di Santa Maria del Monte.

La funicolare del Sacro Monte venne finanziata dalla Società Varesina Imprese Elettriche e della Società dei Grandi Alberghi: infatti, serviva principalmente turisti e ospiti delle strutture di villeggiatura. Le stazioni in stile Liberty sono una traccia importante dell’inizio Novecento, mentre le eleganti arcate rampanti si armonizzano con il paesaggio, valorizzando l’inserimento della funicolare nel contesto naturale. La funzione del mezzo fu interrotta nel 1953, fino alla riattivazione nel 2000 della linea per il borgo di Santa Maria del Monte ad opera del Comune di Varese, che ha restituito ai visitatori il fascino di un viaggio di altri tempi ed una comoda alternativa all’auto.

Oggi, come una volta, è possibile salire a bordo alla stazione del Vellone che si raggiunge con il bus o a piedi da Piazzale Montanari. La corsa ha la durata di 2 minuti circa e il servizio è garantito da due vetture di 55 posti l’una, sulle quali è possibile trasportare 2 persone (1 persona per vettura) a ridotta capacità motoria.

CURIOSITÀIn un’ora e mezza da Milano: nel Novecento si poteva raggiungere il Campo dei Fiori dalla città metropolitana con un percorso interamente su rotaia. Si prendeva il treno elettrico a Cadorna, passando per Saronno e Malnate, per poi scendere a Varese. Dopo un breve tratto a piedi, il tram portava da Piazza Monte Grappa (allora Piazza Porcari) alla stazione della funicolare e poi da lì fino in cima al Campo dei Fiori. Il tutto in 90 minuti da Milano.

Il sentiero 9/309 del Parco del Campo dei Fiori collega il borgo di Velate a Santa Maria del Monte. Prima della costruzione del Viale delle Cappelle a partire dal 1604, questo percorso costituiva una delle principali vie di accesso al santuario per i pellegrini. Oggi rappresenta un’alternativa in natura alla via principale o la strada carrabile, offrendo un’esperienza di cammino silenziosa attraverso un paesaggio boschivo di rilievo.

Il tracciato inizia nella parte alta di Velate, frazione di Varese, un antico nucleo medievale noto per la Torre e la Chiesa Parrocchiale di San Stefano. Dopo aver superato Piazza Rizzi e imboccato via Adda, si incontra un bivio: proseguendo a destra si risale il corso del Vellone in direzione delle Marmitte dei Giganti, mentre a sinistra il sentiero n. 9 sale lungo il pendio. La vegetazione è composta prevalentemente da castagni, abeti e faggi; si costeggia una struttura dell’acquedotto di Varese prima di affrontare la salita lungo il versante del Monte San Francesco.

Una variante del sentiero n. 9 conduce alla sommità del Monte San Francesco (793 m), dove si trovano le rovine del Monastero di San Francesco in Pertica, attivo dal XIII al XVI secolo. In quest’area sono ancora visibili le fondamenta di una torre e di una chiesa, un tempo parte di un sistema di avvistamento e difesa. Il toponimo “in Pertica” richiama le sepolture di epoca longobarda, in cui si erigevano pertiche con colombe lignee rivolte verso il luogo della morte del guerriero.

Che si intraprenda il sentiero la variante alta verso il San Francesco oppure quella a mezza costa, entrambe le vie sboccano poi lungo la strada di accesso al borgo di Santa Maria del Monte. Poco prima di arrivare al paese si incontra la Fonte del Ceppo, sorgente carsica situata in una conca ombrosa, un tempo rinomata per le presunte proprietà terapeutiche delle sue acque, oggi non potabile. Superata la fonte, la strada conduce poi al Santuario di Santa Maria del Monte, attraverso via Beata Caterina e via Salvatore Bianchi. Il dislivello complessivo è di circa 250 metri; il tempo medio di percorrenza è di 1 ora e 30 minuti.

CURIOSITÀAnche Renato Guttuso, pittore siciliano di fama internazionale, elesse le Prealpi Varesine a rifugio creativo. A Velate, nella Villa Dotti ereditata dalla moglie Mimise, trascorreva le estati immerso nella quiete del borgo affacciato sul versante meridionale del Campo dei Fiori.

Proprio qui nacque La Vucciria, una delle sue opere più celebri. Sebbene raffiguri il mercato popolare di Palermo, fu interamente realizzata nello studio varesino. Pesci e scampi arrivavano in aereo da Palermo; il celebre quarto di manzo fu invece fornito da un macellaio del posto.

La sua figura colpì anche monsignor Pasquale Macchi, arciprete del Sacro Monte e già segretario di Paolo VI, che gli affidò l’intervento sulla Terza Cappella, dove il tempo aveva compromesso la Fuga in Egitto del Nuvolone. Guttuso accettò: nel 1984 realizzò una nuova versione della scena, optando per un murale in acrilico su pannello di cemento anziché un affresco.

Il percorso che parte dalla Rasa, frazione del Comune di Varese, è un sentiero appartato e selvaggio che si snoda tra i boschi del Parco del Campo dei Fiori. Storicamente utilizzato dai viandanti provenienti dalla Valcuvia e dal Verbano per raggiungere il Santuario di Santa Maria del Monte, prima che fosse costruito il Viale delle Cappelle, oggi rappresenta una scelta popolare per gli escursionisti in cerca di un tragitto suggestivo e meno frequentato. Il sentiero ha una lunghezza di 1,5 km e un dislivello che varia dai 543 m ai 830 m, percorribile in circa 1 ora e 45 minuti.

Il punto di partenza si trova nei pressi del centro abitato della Rasa, di fronte al cimitero del paese, all'incrocio tra Via delle Sorgenti e la Strada Provinciale, non lontano da un parcheggio. Si segue la Via delle Sorgenti fino a giungere al pittoresco abitato di Molino, dove si trovava la caratteristica osteria “Crotto del Mulino” (detta anche “dul Pep”), un tradizionale luogo di ritrovo nella frescura durante il periodo estivo.

Da qui, il percorso prosegue con una mulattiera e un ripido sentiero, che lascia a destra la parte alta della Val Sesnivi, ricca di sorgenti naturali, tra cui quelle che forniscono acqua alla città di Varese. La salita è ripida e attraversa boschi di betulle e zone rocciose calcaree, fino a incontrare un sentiero che proviene dalla Quinta Cappella del Sacro Monte.

Superato il tratto più impegnativo, si procede tra vallette e boschi cedui, con una pendenza più moderata, fino a giungere al Piazzale Pogliaghi, da cui si gode di una vista panoramica sulla valle della Rasa, il Monte Martica e le Prealpi Lombarde. Questo punto di accesso è facilmente raggiungibile anche tramite mezzi pubblici.

CURIOSITÀPrima di intraprendere il sentiero per Santa Maria del Monte, è possibile vitare alla Rasa le sorgenti del fiume Olona. Situate nel parco di Villa Cagnola, in località Fornaci della Riana, sono un punto di grande interesse storico e ambientale. Questa area, che ospita una dimora monumentale di inizio Novecento, è stata recentemente oggetto di un intervento di rinaturalizzazione che ha valorizzato e preservato le sorgenti, restituendo loro l'importanza che ricoprivano nel contesto storico locale.